La palestra dei "Decreti delegati",

un esercizio di addestramento alla democrazia

Quali riflessioni è possibile fare oggi sui Decreti Delegati?

Ci piacerebbe avere il suo parere di genitore/docente che ha visto nascere

tale istituzione e che ha sperato in una reale e positiva collaborazione

tra scuola e famiglia.

Nella prima metà degli anni ’70 ero molto impegnato

sindacalmente (nel direttivo e nella segreteria regionale della CGIL -

scuola della Valle d’Aosta) ma la mia esperienza è stata soprattutto

segnata, in quegli anni, dall’insegnamento nei corsi per lavoratori

detti delle “150 ore”. Le lotte della scuola che porteranno

poi ai “Decreti delegati” e alla introduzione di una serie non

irrilevante di riforme le ho vissute, pertanto, da quel particolare punto

di osservazione.

Le “150 ore” nascevano da una matura e pressante richiesta del

movimento dei lavoratori ad intervenire anche nel processo di trasmissione

dei saperi (vedi il volume Le 150 ore in Valle d’Aosta,

1975, Aosta, Musumeci).

Si viveva, in tutti gli ambiti della società, un intenso desiderio di

partecipazione; si coltivava l'illusione che forme di democrazia diretta

potessero modificare le condizioni di vita delle classi subalterne nei

luoghi di lavoro, nei luoghi di vita quotidiana (i quartieri) e, soprattutto,

nella scuola.

In questo quadro, grandi speranze venivano riposte in tutti quei mutamenti

che costringevano l'istituzione scolastica ad aprirsi verso la società;

non solo l'ingresso delle classi lavoratrici nella scuola per appropriarsi

di quel sapere dal quale erano sempre state tenute lontane, ma anche la

critica stringente dei contenuti e delle forme assunte dal sapere e il

desiderio di modificare radicalmente le istituzioni scolastiche (di tutti

gli ordini e i gradi) che di quel sapere erano al tempo stesso detentrici

e strumento di riproduzione.

L'iniezione di democrazia nella scuola sembrava garantita dalla prassi

assembleare di studenti e docenti e, soprattutto, dalla partecipazione

diretta di soggetti “nuovi”, come i genitori che avrebbero dovuto

svolgere un ruolo propositivo animato da una costante consapevolezza critica

e che, soprattutto, avrebbero dovuto assicurare momenti di stringente

controllo democratico sulle scelte didattiche e organizzative dell'istituzione

scolastica.

I cosiddetti “Decreti delegati” - se non ricordo male - finirono

per istituzionalizzare alcune di tali prassi ereditate dalle lotte operaie

e studentesche di quegli anni.

A distanza di quasi trent'anni, l'esperienza vissuta in qualità di genitore

è tuttavia profondamente deludente e, in tutta sincerità, anche un po’

sconcertante.

Dimenticando tutto il resto, la presenza dei genitori nella vita scolastica

potrebbe anche essere vista come una forma di educazione alla partecipazione

e alla vita democratica rivolta in modo particolare ai giovani, agli studenti.

Anche e solo così, purtroppo, mi pare che nulla di meglio avremmo potuto

inventare per dimostrare alle nuove generazioni che la partecipazione

e la pratica democratica sono attività inutili, noiose, sfibranti e inconcludenti

dalle quali tutti, anche coloro che hanno lottato per conquistare quegli

spazi, cercano di tenersi alla larga.

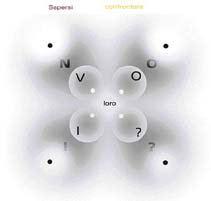

Come rappresentante dei genitori, quali considerazioni le

sembra di poter fare? I suoi figli hanno avuto l’occasione di vivere

a scuola momenti di “addestramento alla democrazia”?

Come rappresentante dei genitori mi è capitato di trovarmi contro i genitori

stessi che, alcuni anni addietro nella classe di mio figlio, si lamentavano

di un professore che, al liceo, aveva il difetto di pretendere dagli allievi

un impegno e una preparazione di tipo - appunto - liceale, solo un pochino

più severa e più rigorosa della maggior parte dei suoi predecessori e

dei suoi colleghi.

Mio figlio, come me alla sua età, e come la maggior parte degli studenti

di ogni tempo non è particolarmente felice se deve studiare di più e con

maggiore fatica. Si può forse nobilitare un tale atteggiamento sostenendo

che si tratta di una posizione “politica” degli studenti presente

un po’ in ogni luogo e in ogni tempo; ma almeno in quel frangente,

quale istanza “politica” esprimevano i genitori, se non il più

bieco disinteresse per il sapere e un attaccamento morboso al raggiungimento

(ad ogni costo) del “pezzo di carta”, del diploma? In quella

e in altre analoghe situazioni non mi è restato altro che rallegrarmi

dell'inutilità di quella presenza e di quell'apparato di rappresentanza.

Ho anche vissuto l'esperienza opposta (molti anni fa quando mia figlia

frequentava il ginnasio): gran parte dei genitori, i loro rappresentati

e il preside si trovarono sostanzialmente concordi sul fatto che un insegnante

non stesse preparando adeguatamente gli studenti per affrontare gli anni

successivi del liceo. L'unico risultato di tanto convergere di forze ed

energie fu che, coralmente, prendemmo la decisione di far preparare privatamente

i nostri figli (almeno questa fu la soluzione per chi disponeva delle

necessarie risorse economiche).

Per azzardare una qualche considerazione generale, il quadro fosco di

esperienze negative che vado qui delineando richiederebbe, naturalmente,

ben altro approfondimento e rigore di quanto è ora possibile.

Una cosa, tuttavia, mi pare di poter sostenere. Gran parte delle speranze,

ora deluse, che furono alimentate dai “Decreti delegati” e dal

desiderio di partecipazione democratica alla vita della scuola è ascrivibile

all'incapacità della scuola di aprirsi ad istanze sociali esterne ad essa.

L'errore, per così dire, politico fu quello di attribuire ai “genitori”

le caratteristiche di un'entità sociale con specifiche caratteristiche

e istanze strategiche e politiche ben definite.

Verso altri attori sociali, di ben diverso spessore storico e ideale si

doveva avere, a quei tempi, il coraggio di guardare. Ma gli errori e le

sconfitte storiche sono come il latte versato: non vale la pena di piangerci

su... (purché lo spreco non diventi, poi, un'abitudine).

Di tutt'altro tenore potrebbero essere le mie considerazioni se guardassi

alle forme di partecipazione democratica conquistate nella scuola dai

due principali protagonisti interni all'istituzione stessa: studenti e

docenti.

Non mancherebbero anche qui esperienze di frustrazione e disincanto, ma

potrebbe forse prevalere un sentimento di sostanziale utilità e di speranza

per il futuro. L'esperienza a cui dovrei rifarmi è tuttavia indiretta

e sarebbe necessario avviare un discorso assai più lungo.

Come docente, quale pensa sia il ruolo della scuola rispetto

ad una possibile “educazione alla legalità”?

La prima reazione che provo associando i termini “educazione”

e “legalità” è quella di un profondo brivido di paura!

La “legalità”, mi sembra, è il rispetto delle norme date in

un certo frangente storico. Non molto tempo fa gli individui ben educati

alla legalità...“ tacevano perché il nemico era in ascolto”

o partivano come soldati per difendere i confini della Patria in Libia,

Eritrea, ecc.

Fino a pochi anni addietro nella nostra democratica società era del tutto

legale licenziare un operaio che protestava contro le condizioni (economiche

o organizzative) in cui doveva lavorare.

Dal 20 maggio 1970 (con l'art. 18 della legge n. 300) ciò è diventato

illegale. In questi giorni, il governo e, come si dice ora, “le parti

sociali” stanno discutendo per modificare o abrogare quell'articolo

di legge; il licenziamento di un lavoratore senza giusta causa potrebbe

nuovamente rientrare fra gli atti assolutamente legali.

La scuola deve essere impegnata nell'insegnamento di quale, fra queste,

legalità ?

Se escludiamo una chiave di lettura storica, io penso che la scuola non

debba annoverare, fra i suoi insegnamenti, quello della “legalità”.

A me pare che la scuola (di ogni ordine e grado) debba piuttosto riflettere

sulla necessità di insegnare il rigore teorico e l'uso del pensiero critico.

Penso che, indipendentemente da quanto la scuola possa o voglia fare,

l'educazione dei giovani al rispetto delle norme date in un certo frangente

storico dipenda esclusivamente da quanto tali norme vengono rispettate

da chi ha il dovere istituzionale di rispettarle e farle rispettare: i

governi.

Così, ad esempio penso che i giovani possano essere ben educati alla legalità

quando osservano i loro rappresentanti (democraticamente eletti) che,

nel rispetto di una delle più cristalline norme della nostra legge fondamentale,

ripudiano “la guerra come strumento di offesa alla libertà degli

altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”

(art. 11).

Conseguentemente osservano i loro governanti che, essendo ben educati

alla legalità, destinano maggiori fondi pubblici all'istruzione e alla

sanità di quanti ne dispensino all'esercito e alle forze di polizia; osservano

i loro rappresentanti (al governo o all'opposizione poco importa di questi

tempi) che si guardano bene dall'inviare soldati italiani in armi fra

popolazioni straniere.

I giovani e i meno giovani hanno studiato quella lunga sequenza di date,

di personaggi che hanno dichiarato le guerre e che hanno mandato gli altri

a morire; hanno anche appreso quella terribile contabilità che accompagna

ogni guerra, fatta di morti, di distruzioni, di rancori e vendette difficili

da dimenticare.

Fra i banchi di scuola hanno anche imparato a riflettere e, per quanto

si siano sforzati, non sono riusciti a trovare una guerra promossa con

l'intento dichiarato di fare la guerra. Tutte quelle guerre, dalle più

antiche alle più moderne, sono state dichiarate, vissute e combattute,

da una parte e dall'altra, in nome della pace.

Ora, ben addestrati dalla scuola, possono osservare i loro rappresentanti

(qualunque sia il loro colore politico) che, rispettosi della legge, non

barano; rispettosi della legalità, non inviano soldati, armi, munizioni,

mine e bombe in giro per il mondo e, soprattutto, non chiamano tutto ciò,

come se potessero impunemente prenderci per il naso, “mantenimento

della pace” (peace keepin!)

Analogamente possono venire ben educati alla legalità quando hanno la

fortuna di non dover osservare un qualche loro governante che si inventa

quell'orribile quanto tragico ossimoro che, purtroppo, ci è capitato di

ascoltare: “guerra umanitaria”!

Queste considerazioni mi sono venute alla mente pensando alla scuola come

luogo di educazione alla legalità e, mi sembra, possano valere anche (e

forse ancor di più) se si sostituiscono i termini “educazione”

e “legalità” rispettivamente con “addestramento” e

“democrazia”.

Naturalmente è anche possibile pensare che con “legalità” e

“democrazia” non si intenda fare riferimento a ciò che, qui

ed ora, stiamo tutti vivendo. Educazione alla legalità potrebbe anche

significare addestramento alle norme condivise nell'ambito di un piccolo

gruppo come può essere una classe di alunni o una scuola, dove possono

valere meccanismi di partecipazione, di negoziazione e di condivisione,

ma anche di esclusione, rifiuto e contestazione più diretti e immediati

di quelli operanti nella società.

Allora forse il discorso può essere diverso; a scuola si può anche imparare

a stabilire, condividere e rispettare delle norme.

Ma, mi chiedo, non è questo un aspetto comune a tutti gli ambienti in

cui, nelle diverse fasi, ogni individuo si trova a vivere? Non si tratta

forse di acquisire quella capacità di vivere socialmente e in comunità

che è caratteristica di molte specie animali fra cui l'uomo? E, se la

risposta ad entrambe le precedenti domande è affermativa, non stiamo forse

“caricando” la didattica scolastica di un compito che non le

appartiene? O se si preferisce... che non le appartiene in modo precipuo?

Mi sembra che l'apprendimento alla pattuizione e al rispetto delle norme

si possa (e si debba), in egual misura, apprendere a scuola come a casa

propria, in chiesa come in discoteca, con i propri parenti e amici come

con gli estranei.

Mi sembra inoltre che la scuola (pubblica) si dibatta già fra non poche

difficoltà organizzative ed economiche (forse non in Valle d’Aosta?),

e che comunque non sempre riesca a perseguire il suo specifico compito

che consiste nell'istruire adeguatamente tutti i suoi allievi.

Per quale ragione la scuola, dovrebbe aggiungere ai suoi programmi didattici

un obbiettivo così gravoso e, forse, anche così “disperato”

come l'educazione alla legalità?

Nel caso qualcuno l'abbia persa, si ritrovi, piuttosto, la fiducia nei

contenuti del proprio insegnamento, la fiducia nel formare delle generazioni

ben istruite.

Come le norme, anche i saperi che istituzionalmente siamo chiamati a trasmettere

con il lavoro di docenza, non sono (per fortuna) eterni e immutabili;

esercitando i giovani ad utilizzare le proprie doti critiche sui saperi

pratichiamo, anche nella scuola, un po’ di democrazia.

Affinché la scuola sia “maestra di vita” non dobbiamo pretendere

di insegnare la vita; a me pare ci si possa sentire soddisfatti se riusciamo

a far comprendere al maggior numero possibile di studenti i contenuti

delle diverse discipline.

Sono queste, in estrema sintesi, le ragioni che alimentano il brivido

di paura cui accennavo all'inizio. Un brivido di paura e una spiacevole

sensazione che non riesco ad allontanare da me e che mi è forse difficile

articolare in tutti i suoi aspetti.

Così preferisco concludere con una metafora; a me pare che quando si associa

la legalità (sia pure quella democratica) alla scuola e all'educazione

si corre il rischio di fare come chi, trovandosi di notte in un deposito

di benzina, per evitare di inciampare nei bidoni, decide di accendere

un cerino...

Renato Miceli