Falda di Aosta

I seguenti dati e le carte tematiche si riferiscono esclusivamente all'area oggetto di indagine conoscitiva

Inquadramento geografico

La città di Aosta è ubicata in un tratto regolare della valle, ove la potente coltre alluvionale costituisce una piana lunga oltre 15 km, larga in media da 1 a 1,5 km.

La zona è circondata da rilievi che raggiungono la quota media di 3000 m s.l.m.

I limiti nord e sud della piana sono costituiti per lo più dagli affioramenti rocciosi sui versanti, mentre in senso est-ovest la piana nella sua integrità si estenderebbe da Villeneuve (ca 700 m s.l.m.) sino a St-Vincent (ca 500 m); di fatto al momento l’indagine sulle acque sotterranee è limitato al settore, meglio caratterizzato a livello geognostico e più antropizzato, compreso tra Aymavilles e Brissogne avente una superficie di ca. 15 kmq.

La zona dove le alluvioni hanno raggiunto la massima ampiezza è a valle di Aosta (ca. 1,7 km tra Pollein e St-Christophe).

Inquadramento geologico

La conca di Aosta risulta costituita da falde di sovrascorrimento pennidiche (appartenenti alla Zona Piemontese) ed austroalpine (Falda della Dent Blanche).

La Zona Piemontese è rappresentata nei dintorni d’Aosta esclusivamente da calcescisti, derivanti dal metamorfismo di basso grado di sedimenti oceanici post-triassici, ed ofioliti rappresentate principalmente da prasiniti e metagabbri, accompagnate da piccole masse di serpentiniti.

La Falda della Dent Bianche è costituita litologicamente da Gneiss d’Arolla, gneiss generalmente a grana fine e scisti derivati dal metamorfismo di graniti ad orneblenda, dalla Serie del Mont Mary - gneiss a facies kinzigitica, anfiboliti e marmi con intercalazioni pegmatitiche e da micascisti eclogitici.

La zona è geologicamente piuttosto complessa, essendo interessata sia da una tettonica polifasica sia da metamorfismo alpino anch’esso polifasico; essa risulta inoltre essere attraversata da una zona di fratturazione orientata est-ovest (faglia Aosta-Colle Ranzola) esarata a più riprese dal ghiacciaio balteo.

Evoluzione morfologica della piana di Aosta

Nella piana di Aosta dopo il ritiro glaciale si sono deposti progressivamente differenti tipi di sedimenti. Quando il ghiacciaio è arretrato a monte della conca d’Aosta si è formato un lago, esteso a valle sino allo sbarramento creato da un importante crollo roccioso tardiglaciale (frana del M. Avi), il cui immissario principale era la Dora Baltea. Allo sbocco dei torrenti laterali si formarono vasti conoidi di deiezione, sia subacquei sia aerei, alla cui base sono conservati depositi lacustri fini e stratificati.

Contemporaneamente al procedere della sedimentazione del bacino lacustre, l’alveo dell’emissario scorrendo sull’accumulo di frana del M. Avi lo erose progressivamente, causando dapprima l’abbassamento della superficie del lago e successivamente il suo svuotamento. Il fondo della conca di Aosta divenne così un fondovalle alluvionale, percorso dalla Dora e modellato principalmente dalla dinamica evolutiva dei meandri fluviali.

Dopo il colmamento del primo lago, una frana nei pressi di Fénis ha riformato un secondo lago, più piccolo del precedente, a sua volta progressivamente colmato da una sedimentazione lacustre e soprattutto fluviale, alimentata dalla Dora Baltea e dai suoi affluenti ad alta energia.

Questa complessa evoluzione ha portato alla deposizione di depositi prevalentemente ghiaiosi che probabilmente sorpassano gli 80 m a monte di Aosta, mentre a valle della stessa non arrivano a 20 m; questo perché la Dora Baltea a monte della conca di Aosta, scorrendo in una stretta e ripida forra, ha la competenza necessaria al trasporto di ciottoli anche di grandi dimensioni, mentre nella piana perde gran parte della sua energia depositando i sedimenti più grossolani.

A monte di Aosta le ghiaie contengono localmente intercalazioni sabbiose e limose, probabilmente corrispondenti a momenti di maggiore espansione dei conoidi di deiezione laterali e/o a colate fangose; più a valle, allontanandosi dalle zone d’apporto più grossolano, la massa ghiaiosa è suddivisa in due orizzonti da un livello limoso-sabbioso compatto spesso circa 5 m e dovuto all’esistenza del lago temporaneo a Fénis.

In superficie nella conca d’Aosta sono presenti sia i depositi recenti della Dora Baltea, sia quelli lasciati in occasione degli eventi alluvionali dai vari torrenti laterali di entrambi i versanti; molti di questi torrenti al loro sbocco sul fondovalle principale costruiscono conoidi alluvionali, i maggiori dei quali (Gressan, Buthier, Comboé) deviano il corso della Dora Baltea.

Materiali sedimentari

Tra le formazioni superficiali di versante, peraltro di importanza solo locale a livello idrogeologico, sono molto diffusi anche se non sempre ben identificabili i depositi morenici di fondo caratterizzati da clasti eterometrici e molto eterogenei, spesso con strie glaciali, immersi in abbondante matrice limo-sabbiosa. Al di sopra di questi depositi glaciali si possono trovare coperture eluvio-colluviali, derivanti dall’alterazione e dalla rielaborazione sia del basamento cristallino sia delle formazioni superficiali, oppure localmente terrazzi di kame fluvioglaciali, stratificati e parzialmente cementati, composti da ciottoli, ghiaie e sabbie. I depositi gravitativi sono costituiti da accumuli di blocchi spigolosi di dimensioni da decimetriche a metriche, ubicati alla base di pareti rocciose.

Nella piana valliva sono presenti depositi quaternari porosi e permeabili, interamente contenuti in terreni cristallini impermeabili, tra i quali distinguiamo in primo luogo i depositi alluvionali costituiti da ciottoli e ghiaie arrotondate, con matrice sabbiosa più o meno abbondante talora con presenza al loro interno di livelli conglomeratici; la loro origine è da mettere in relazione col complesso dei fattori che hanno variabilmente regolato la dinamica evolutiva del sistema fluviale (regime di portata, energia di trasporto, divagazioni e tipologia del deflusso). Queste alluvioni ghiaiose sono localmente coperte da limi di piena di spessore metrico. I depositi torrentizi e di conoide sono costituiti da clasti più angolosi e eterometrici, mal classati, con frazione fine generalmente più abbondante; essi possono rappresentare la parte sommitale e subaerea di delta lacustri. Lo spessore dei sedimenti deposti nelle piane può variare sensibilmente tra valori massimi di poche centinaia di m, in corrispondenza dei tratti dove il ghiacciaio ha ultraescavato il substrato roccioso (ad es. in corrispondenza della città di Aosta), e valori minimi (poche decine di m) in corrispondenza di gradini di valle sepolti o ancora visibili; di conseguenza sul fondovalle le condizioni idrogeologiche possono variare rapidamente a seguito del diverso spessore del materasso alluvionale.

Dati geologici

Sulla base di dati geoelettrici e dei sondaggi esistenti, il sottosuolo di Aosta risulta composto più in superficie dalle alluvioni recenti della Dora Baltea (ghiaia e ciottoli molto grossolani a elevatissima porosità), spesse alcune decine di m.

Nella porzione sottostante del materasso alluvionale si verifica una sensibile diminuzione della granulometria dei materiali; i depositi fini sono di probabile origine lacustre e avrebbero una potenza ettometrica. La sedimentazione lacustre limosabbiosa è stata riconosciuta in sondaggi profondi solo tra Pollein e Brissogne (limi teneri di colore grigio); nessun sondaggio ne ha individuato la potenza totale.

Alla base dei depositi lacustri si hanno i depositi glaciali di fondo, posti a contatto col substrato cristallino (principalmente calcescisti e ofioliti) ad andamento irregolare; i dati d’insieme mostrano che la valle glaciale è molto sovraescavata a livello della città di Aosta (spessore di riempimento dell’ordine di 250-300 m), mentre a valle il substrato roccioso risale verso St-Marcel (fino a 120 m di profondità), e riaffiora solo a St-Vincent.

Dal punto di vista idrogeologico si è al momento accertata :

- la presenza di un acquifero freatico unico a monte di Pollein, costituito da ca 80 m di sabbie ghiaiose, di ciottoli, di blocchi e di numerose livelli limosi; tale acquifero è quello captato dalla quasi totalità dei pozzi ed è l’oggetto del monitoraggio

- a valle di Pollein, i depositi lacustri hanno dato luogo a due acquiferi sovrapposti: l’acquifero inferiore, captato solo da 1-2 pozzi, è artesiano e la sua estensione è ancora poco conosciuta, mentre l’acquifero superiore, spesso da 25 a 30 m , si estende sino a valle del bacino di Aosta. I dati relativi all’acquifero inferiore ne indicano una qualità chimica scadente, con alti tenori in Fe e Mn.

Rete di monitoraggio della falda di

Aosta

|

Pozzi |

Piezometri (ovest) |

Piezometri (centro) |

Piezometri (est) |

|

Cliccare sulle immagini per ingrandire |

|||

Stato quantitativo

Lo stato quantitativo è connesso alla sostenibilità sul lungo periodo dello sfruttamento della risorsa idrica sotterranea, inteso come rapporto tra prelievi e capacità naturali di ricarica. A tale fine è considerato generalmente necessario disporre di serie storiche almeno decennali, mentre per la maggior parte dei punti sul territorio regionale si dispone di misure solo a partire dal 2001.

La rete di monitoraggio quantitativa è costituita da n. 10 -12 punti misurati con cadenza mensile, al fine di valutare l’escursione stagionale di falda, e da ca. 60 con cadenza semestrale, per l’elaborazione di carte della soggiacenza e delle isofreatiche. Le misure semestrali sono effettuate in corrispondenza del massimo innalzamento piezometrico estivo e del massimo abbassamento primaverile.

Tutti i punti del monitoraggio quantitativo sono stati quotati topograficamente, in modo da potere ricavare, nota la soggiacenza misurata in campo (in m dal p.c.), la quota della tavola d’acqua espressa in m s.l.m.

La soggiacenza della tavola d’acqua dal piano campagna, visualizzata dalle mappe allegate, è minima nella zona orientale della piana (ad es. discarica di Brissogne, < 5 m in tutte le stagioni) e massima nella zona di Aosta nord e di Sarre (> 20-25 m).

L’escursione stagionale è massima nella zona di Aosta ovest (anche > 5 m) per decrescere progressivamente nella zona orientale della piana (intorno a 1÷2 m nella zona della discarica di Brissogne).

L’escursione extrastagionale è al momento poco valutabile viste le serie storiche disponibili; nell’arco degli ultimi 4-5 anni si aggira solitamente attorno a 3÷4 m, senza che comunque sia individuabile un trend di aumento o diminuzione del livello della tavola d’acqua. Si osserva che esistono occasionali misure di livello relative agli anni ’50÷‘70 (vd. schede pozzi Ao4 e Ao6) dai quali sembra emergere la sostanziale stabilità del livello della tavola d’acqua nel corso degli ultimi decenni; ciò indicherebbe in prima approssimazione l’assenza di condizioni di sovrasfruttamento per le acque sotterranee.

Morfologia della superficie piezometrica

- gli apporti sotterranei laterali dai versanti, localmente testimoniati da dati chimici (es. solfati in Ch1), sembrerebbero deboli, dal momento che non si apprezzano curvature delle isofreatiche in corrispondenza dei versanti; peraltro tale ipotesi dovrebbe essere verificata con l’installazione di punti di monitoraggio in posizione idonea (ad es. zona apicale del conoide del T. Buthier)

- nell’ambito dell’area Cogne, dove sono in funzione permanentemente da molti anni diversi pozzi, profondi 80÷90 m con portate dell’ordine anche dei 300 mc/h, i diversi piezometri attestati a livello della tavola d’acqua superficiale non evidenziano abbassamenti anomali imputabili a coni di depressione. Si tratta di un’ulteriore indicazione empirica del fatto che gli emungimenti dalla falda siano sostenibili sul lungo periodo; pertanto in via preliminare si reputa di potere classificare l’acquifero in classe A del D. Lgs.152/1999 (impatto antropico trascurabile).

Per quanto riguarda l’alimentazione dell’acquifero, non dipendendo sensibilmente come detto né da precipitazioni dirette, né dal corso d’acqua o dai versanti laterali, sembra in definitiva provenire essenzialmente dagli apporti, di origine soprattutto glaciale, provenienti dal settore di monte della piana (stretta di Aymavilles).

Valutazioni idrogeologiche

Informazioni di ordine quantitativo sono ricavabili dai risultati di alcune prove di portata di lunga durata disponibili in letteratura, effettuate negli anni passati su pozzi ubicati nell’area urbana di Aosta e nell’area industriale di Pollein, che hanno mostrato in sintesi:

- un valore medio della trasmissività (T) di ca. 2*10-1 m2/s

- un valore medio della permeabilità (k) del materiale di ca. 2*10-3 m/s

Si tratta di valori elevati, propri di un acquifero molto produttivo costituito da materiale a granulometria grossolana.

Sulla base di tali dati e del valore medio del gradiente idraulico, tramite le classiche relazioni utilizzate in idrogeologia nella piana di Aosta può essere stimata in linea di massima una portata dell’acquifero, attraverso una sezione di 1 km, di ca. 1 mc/s con una velocità effettiva delle acque sotterranee di ca. 4 m/giorno.

Diagrammi freatimetrici della piana di Aosta

Carta delle isofreatiche – marzo 2004

Carta delle isofreatiche – agosto 2004

Carta di soggiacenza della falda – agosto 2004

Carta di soggiacenza della falda – marzo 2005

Stato qualitativo

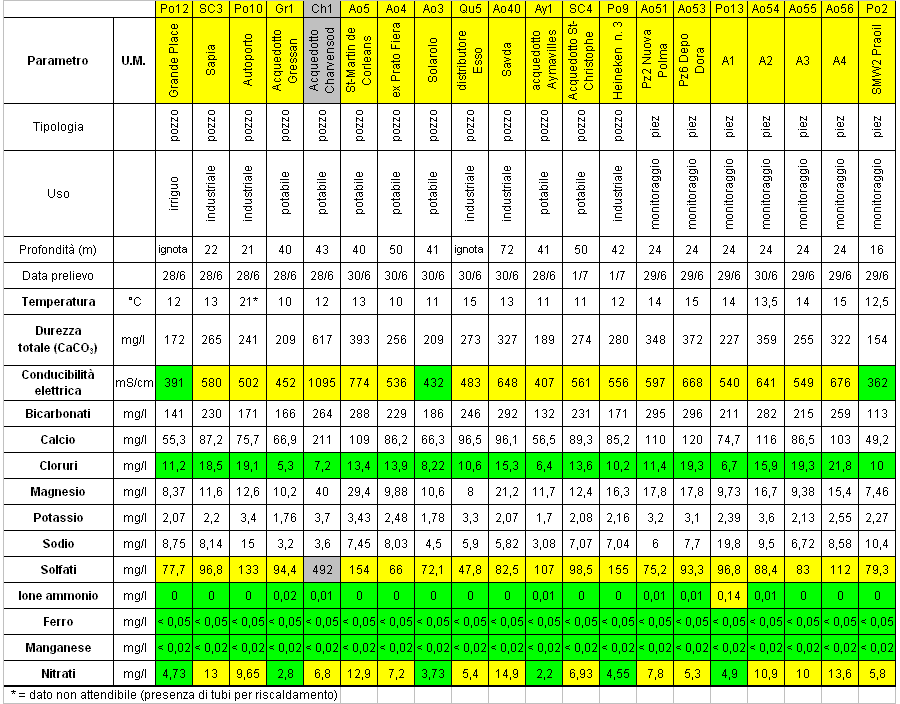

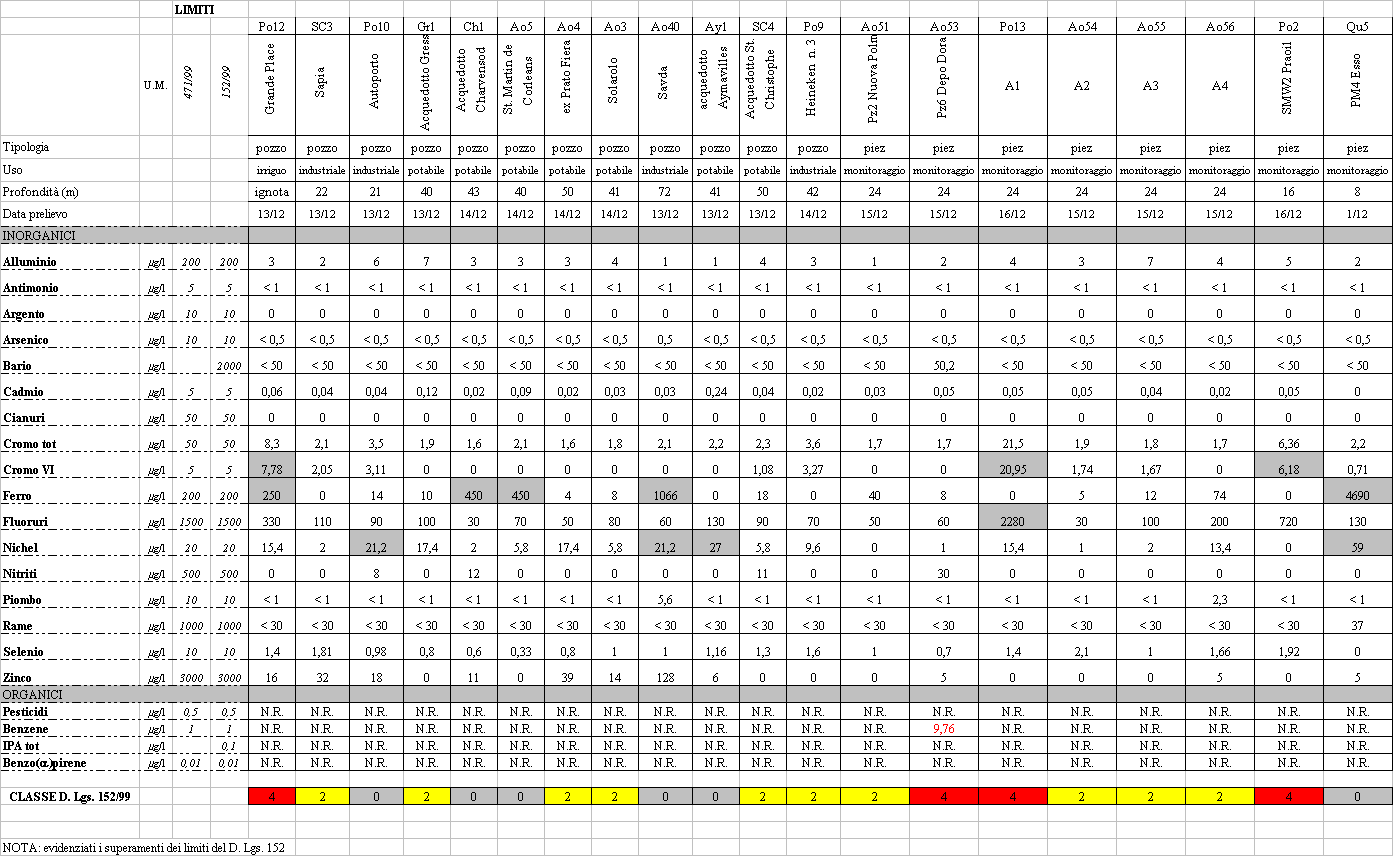

Dal punto di vista chimico si dispone al momento dei dati relativi a n. 4 campagne (Giugno ’03, Dicembre ’03, Giugno ’04 e Dicembre ’04), con le quali si esaurisce ai sensi del D.Lgs. 152/99 la “fase conoscitiva” preliminare sull’area di studio.

La rete di monitoraggio qualitativa ha subito un netto miglioramento nel 2004 a seguito della progressiva terebrazione di nuovi piezometri, sia in termini di rappresentatività areale sia del numero di punti di prelievo (passati da 16 a 20).

Tali punti sono rappresentati sia da piezometri, aventi profondità massima di 24 m, che da pozzi di profondità variabile tra i 20 e i 70 m; la profondità di prelievo è pertanto differente nei due casi (1 m sotto la tavola d’acqua per i piezometri; in funzione dell’ubicazione delle pompe per i pozzi) tuttavia si assume che i dati siano tra loro confrontabili provenendo comunque da unico acquifero freatico.

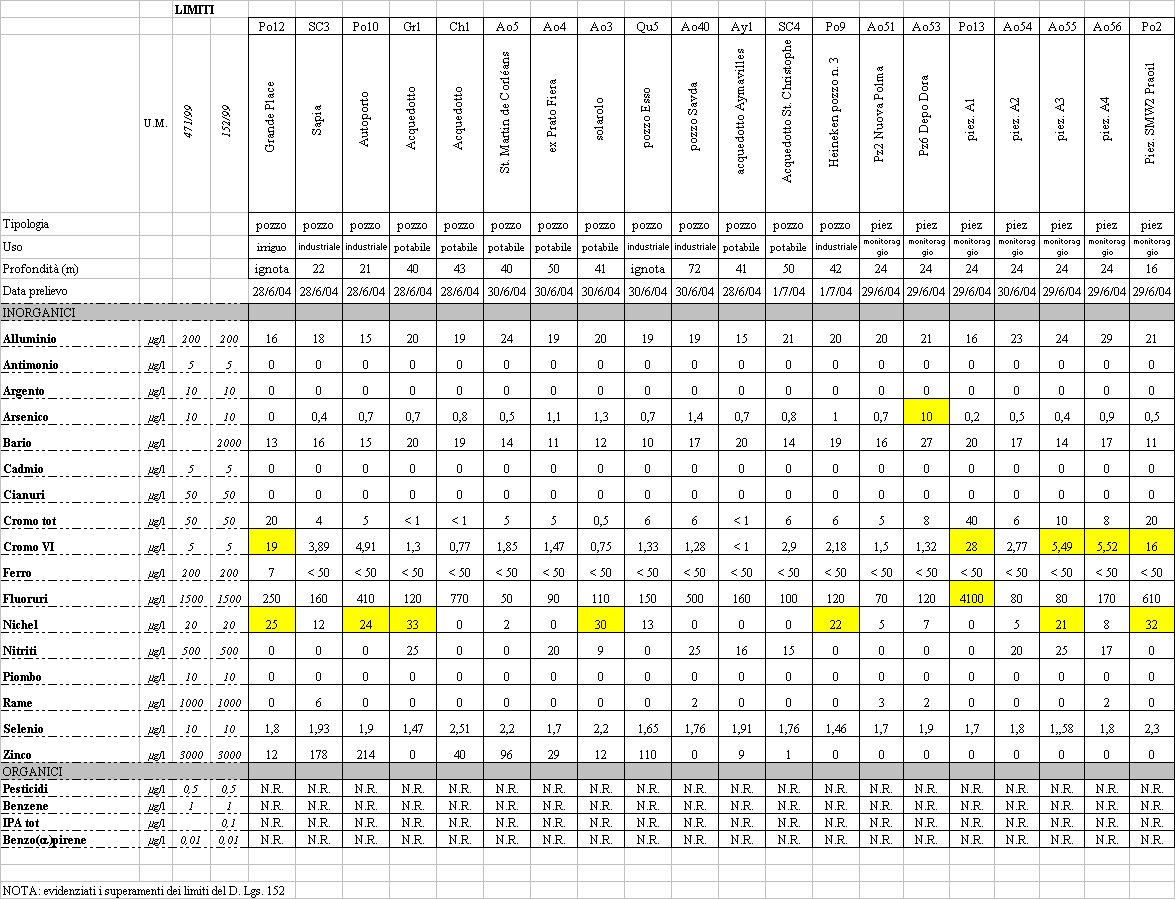

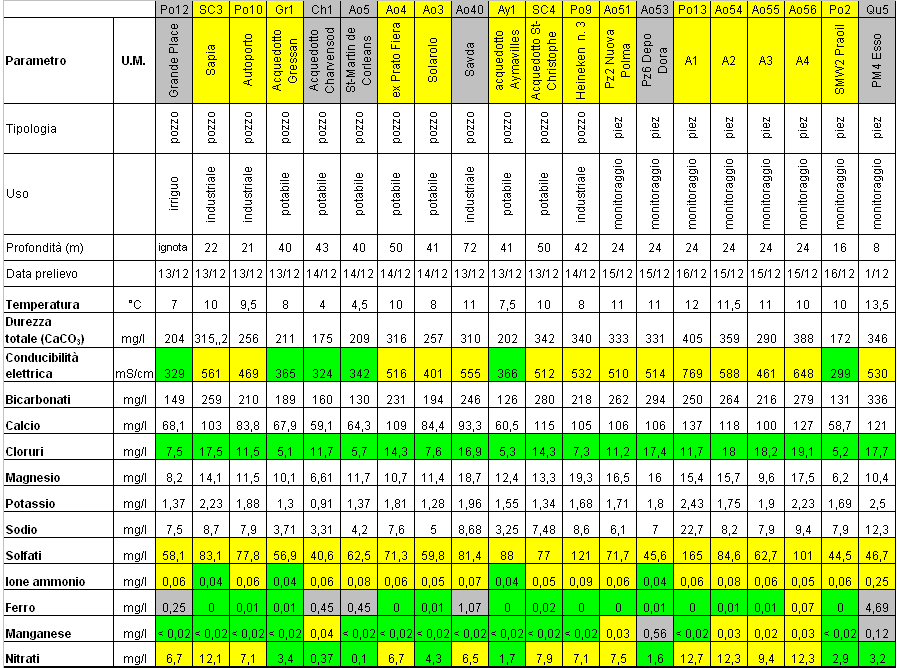

I risultati analitici delle due campagne del 2004 sono riportati integralmente nelle tabelle allegate, nonché visualizzati nelle carte della qualità chimica delle acque, mentre quelli del 2003 sono sintetizzati nelle schede riassuntive dei pozzi/piezometri.

Si ricorda che le classi di qualità del D. Lgs. 152/1999 sono le seguenti:

1 impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;

2 impatto antropico ridotto con buone caratteristiche idrochimiche;

3 impatto antropico significativo con caratteristiche idrochimiche buone ma con alcuni segnali di compromissione;

4 impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;

0 impatto antropico nullo o trascurabile con particolari facies idrochimiche in alte concentrazioni.

Nel Giugno ’04 si sono evidenziate le seguenti situazioni critiche:

- il Cromo VI supera in 5 casi (tutti localizzati nella zona di Aosta est e Pollein) il limite di 5 mg/l posto dal D. Lgs. 152/99: nel Q.re Dora sono state riscontrate concentrazioni appena superiori al limite, mentre i tre punti di Pollein hanno presentato valori dell’ordine dei 15÷30 mg/l

- solo a Pollein, i Fluoruri sono stati trovati nel piezometro Po13 con un valore di 4100 mg/l, a fronte di un massimo ammissibile di 1500 mg/l

- il Nichel supera in 7 casi il limite di 20 mg/l (valori massimi di 30-32 mg/l); le eccedenze sono distribuite sul territorio, riguardando anche alcuni pozzi potabili di Aosta.

In totale i punti interessati dalle suddette criticità sono 9 sui 20 campionati (non si è considerato significativo un singolo ritrovamento di Arsenico, non ripetutosi).

La campagna di Dicembre ’04 ha sostanzialmente confermato le evidenze di cui sopra:

- il Cromo VI supera in 3 casi, tutti localizzati a Pollein (Po13, Po2 e Po12) il limite di 5 mg/l; il valore più elevato (quasi 21 mg/l) è in corrispondenza di Po13

- solo nel suddetto Po13 i Fluoruri sono stati trovati con un valore di 2280 mg/l

- il Nichel, diffuso abbastanza omogeneamente sul territorio con valori dell’ordine dei 5÷15 mg/l, supera in 4 casi il limite di 20 mg/l

Nel 2003 le suddette criticità, specie per CrVI e fluoruri, non erano in pratica rilevabili a causa della carenza di punti di monitoraggio.

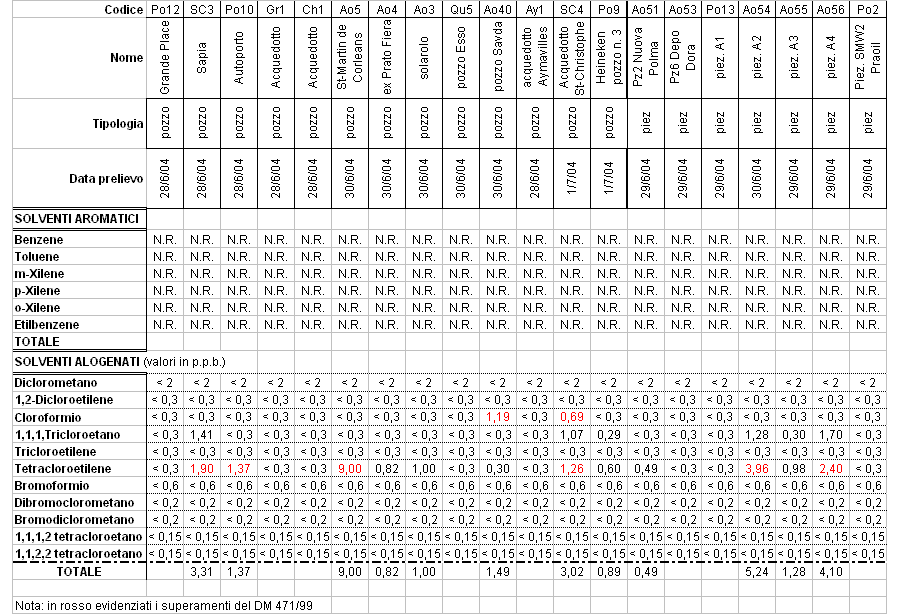

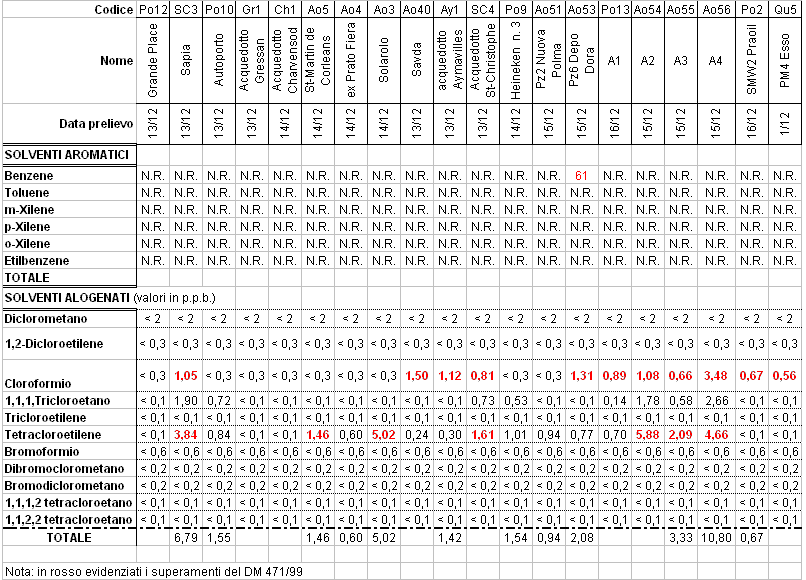

3. Altri composti

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e pesticidi non sono mai stati rinvenuti in nessuna delle 4 campagne.

I solventi aromatici sono risultati presenti in concentrazioni superiori a quelle massime previste unicamente nel Dicembre ’04 in un punto (Ao53) ubicato a valle di un sito contaminato, per il quale sono previste ulteriori indagini geognostiche.

I solventi clorurati risultano presenti diffusamente sull’intero territorio d’indagine in basse concentrazioni, specie nelle forme tetracloroetilene e cloroformio, in alcuni casi con valori superiori ai massimi ammissibili previsti dal DM 471/99 relativo alla bonifica dei siti contaminati (mentre tali composti non sono normati dal D. Lgs. 152/1999). Si osserva che, oltre ad alcuni pozzi potabili di Aosta, anche il pozzo di Aymavilles, posto a monte di tutta la piana e non nelle immediate vicinanze di insediamenti artigianali né tantomeno industriali, è risultato in un caso interessato dalla presenza di tali composti. Si tratta verosimilmente di una contaminazione di fondo antica derivante da più piccole sorgenti, tuttora rilevabile a causa della scarsa degradabilità di questi composti.

4. Altri dati

Oltre ai dati sopra illustrati, relativi al monitoraggio generale della piana specificatamente dedicato al D. Lgs. 152/1999, si dispone di serie storiche di analisi chimiche sulle acque di falda relativamente all’area industriale Cogne Acciai Speciali ad Aosta (14 piezometri monitorati dalla società proprietaria dell’area) e alla discarica per rifiuti urbani di Brissogne (12 piezometri monitorati trimestralmente dall’ARPA).

In sintesi tali monitoraggi evidenziano (vd. anche schede riassuntive dei pozzi/piezometri):

- all’interno dello stabilimento Cogne Acciai Speciali - già oggetto di un intervento di bonifica ante DM 471/99 - una diffusa contaminazione da CrVI e, più localmente, da Fluoruri e Nichel.

- per la discarica di Brissogne alte concentrazioni in Ferro e Manganese durante tutto il corso dell’anno. La situazione, che peraltro non costituisce un grave problema ambientale, non è ascrivibile a deficienze dell’impianto di impermeabilizzazione dell’impianto, quanto verosimilmente all’uso pregresso dell’area (vecchia discarica non regolamentata).

5. Considerazioni

La maggiore criticità che emerge dalle indagini riguarda lo stato di contaminazione della falda nella zona di Pollein (loc. Bimes–Grande Place) dovuta a Cromo VI e più localmente Fluoruri; si tratta di una contaminazione di origine sicuramente antropica, che implica l’attribuzione della classe di qualità 4 del D. Lgs. 152/99 a Po2, Po12 e Po13.

Più complessa appare la questione della presenza di Ferro e Manganese, che sembrano avere un andamento essenzialmente stagionale, con valori invernali alti e valori estivi nella norma. Si tratta di un fenomeno connesso presumibilmente alle variazioni stagionali di temperatura, la quale potrebbe innescare altri fattori (pH, batteri,…) tali da permettere la messa in soluzione periodica di questi elementi. In definitiva si reputa che, sulla base dei dati ad ora disponibili, anche la presenza di questi due elementi, come quella del Nichel, sia ascrivibile a cause naturali e non antropiche, e pertanto comporti l’attribuzione della classe 0 piuttosto che della classe 4. Ulteriori chiarimenti in merito potranno derivare, oltre che dai prossimi prelievi, anche dal monitoraggio in continuo delle temperature di falda, installato in due piezometri a partire dall’autunno ’04.

|

|

|

|

Classi 152/99 |

||||

|

Parametro |

U.M. |

Limiti 471/99 |

cl. 1 |

cl. 2 |

cl. 3 |

cl. 4 |

cl. 0 |

|

Conducibilità elettrica |

mS/cm |

|

< 400 |

< 2500 |

< 2500 |

> 2500 |

> 2500 |

|

Cloruri |

mg/l |

|

< 25 |

< 250 |

< 250 |

> 250 |

> 250 |

|

Solfati |

mg/l |

250 |

< 25 |

< 250 |

< 250 |

> 250 |

> 250 |

|

Ione ammonio |

mg/l |

|

< 0,05 |

< 0,5 |

< 0,5 |

> 0,5 |

> 0,5 |

|

Ferro |

mg/l |

0,2 |

< 0,05 |

< 0,2 |

< 0,2 |

> 0,2 |

> 0,2 |

|

Manganese |

mg/l |

0,05 |

< 0,02 |

< 0,05 |

< 0,05 |

> 0,05 |

> 0,01 |

|

Nitrati |

mg/l |

|

< 5 |

< 25 |

< 50 |

> 50 |

|

Piana di Aosta

Misure qualitative semestrali – giugno 2004

PARAMETRI DI BASE ex tab. 19 D. Lgs. 152/99

Piana di Aosta

Misure qualitative semestrali – giugno 2004

PARAMETRI ADDIZIONALI ex tab. 21 D. Lgs. 152/99

Piana di Aosta

Misure qualitative semestrali – giugno 2004

SOLVENTI AROMATICI E ALOGENATI

Piana di Aosta

Misure qualitative semestrali – dicembre 2004

PARAMETRI DI BASE ex tab. 19 D. Lgs. 152/99

Piana di Aosta

Misure qualitative semestrali – dicembre 2004

PARAMETRI ADDIZIONALI ex tab. 21 D. Lgs. 152/99

Piana di Aosta

Misure qualitative semestrali – dicembre 2004

SOLVENTI AROMATICI E ALOGENATI

Diagrammi di Schoeller - giugno 2004

Diagrammi di Schoeller - dicembre 2004

Carta della qualità chimica delle acque – giugno 2004

Carta della qualità chimica delle acque – dicembre 2004